○かつらぎ町国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱

平成24年3月28日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ同号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 入院療養費及び法第57条の2の規定による高額療養費の給付に係る一部負担金をいう。

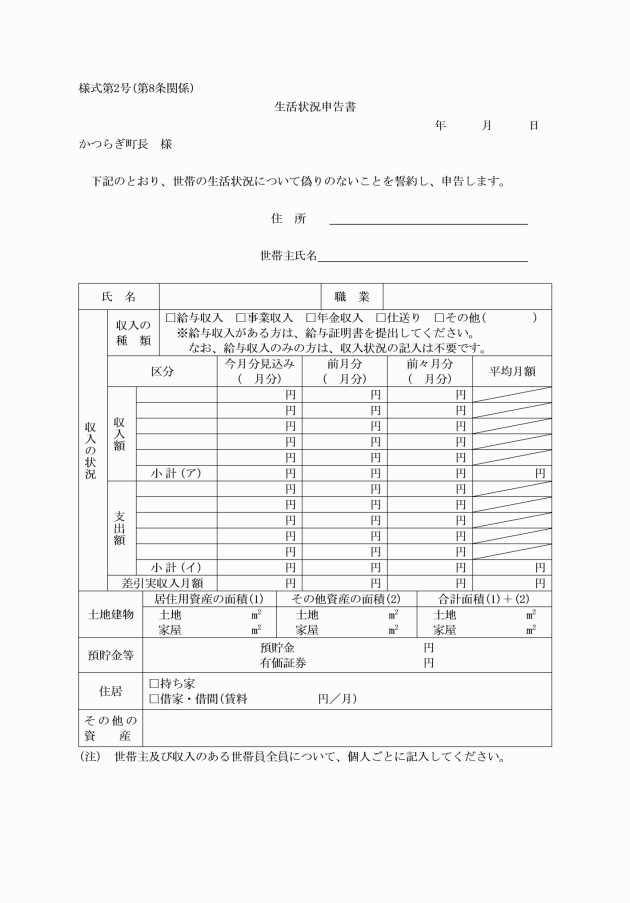

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額の月額をいう。

(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

(4) 保険医療機関等 法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

(世帯)

第3条 同一の住居に居住して生計を一にしている者は、原則として同一の世帯員として認定する。ただし、住居を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様に認定する。また、他の世帯に属する者の被扶養者となっている場合は、当該世帯員とは認定しない。

(対象世帯)

第4条 一部負担金の減免等は、国民健康保険の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困窮し、一部負担金の支払が困難と認められる世帯(以下「対象世帯」という。)を対象とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に類する事由があったとき。

(1) 申請がその事実が発生した日の属する月から1年を経過しているとき。

(2) 対象世帯の預貯金の総額が基準生活費の3倍を超える額であるとき。

(3) 被保険者が、故意による偽りの申請その他不正な方法により、一部負担金の減免等の措置を受けようとしたことがあるとき。

(一部負担金の徴収猶予)

第5条 一部負担金の徴収猶予は、対象世帯であって、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、別表に定めるところにより、6か月(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限って、一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、その世帯主が保険医療機関等に対して一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

(一部負担金の減額、免除)

第6条 一部負担金の減額及び免除は、対象世帯であって、その生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、別表に定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

(減額、免除の期間等)

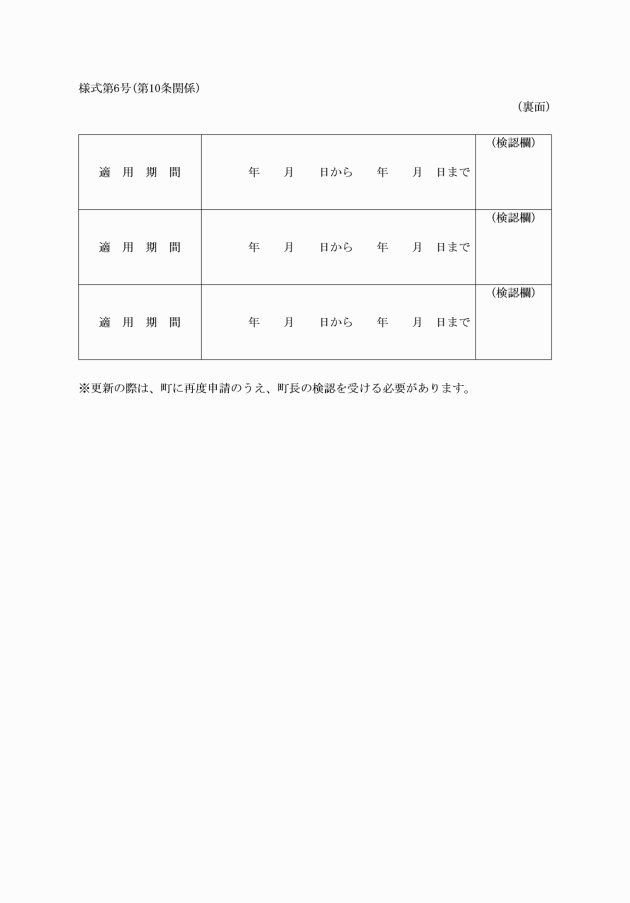

第7条 一部負担金の減額、免除の期間は、被保険者の療養に要する期間を考慮し、1か月単位の更新制で3か月までを標準とする。ただし、被保険者の一部負担金の支払が困難な程度を調査し、その結果を踏まえ、他の福祉政策の利用についての検討を行ってもなお一部負担金の減免等を継続することが適当であると判断される場合は、再度の申請により、1か月単位の更新制で3か月の範囲内において延長することができるものとする。

2 被保険者の療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう、生活保護担当など福祉部局と連携のうえ、当該被保険者に対し指導するものとする。

3 被保険者の一部負担金の減免期間が6か月を超える場合には、対象世帯の世帯員が利用し得る資産の全てについて活用を図るよう助言するものとする。

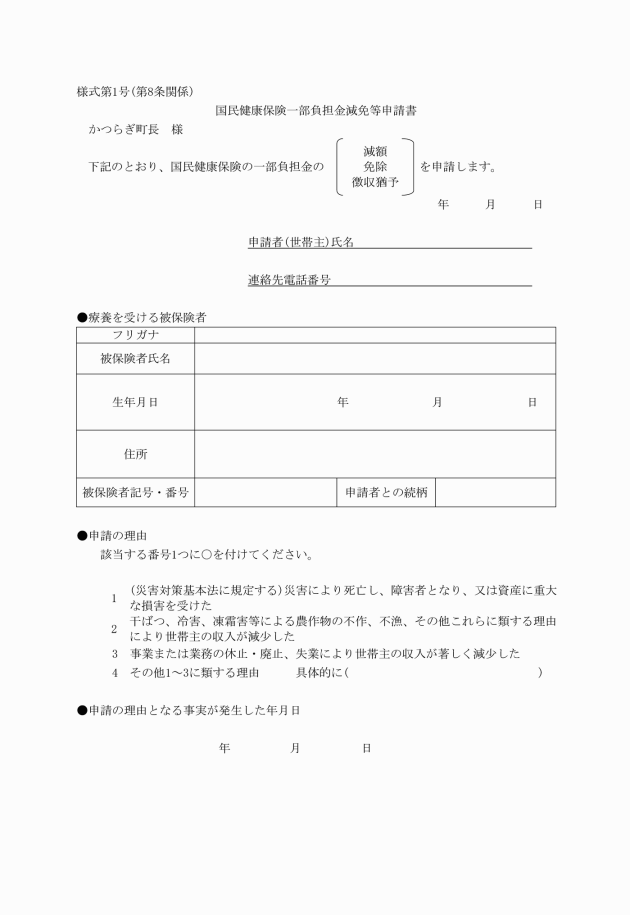

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

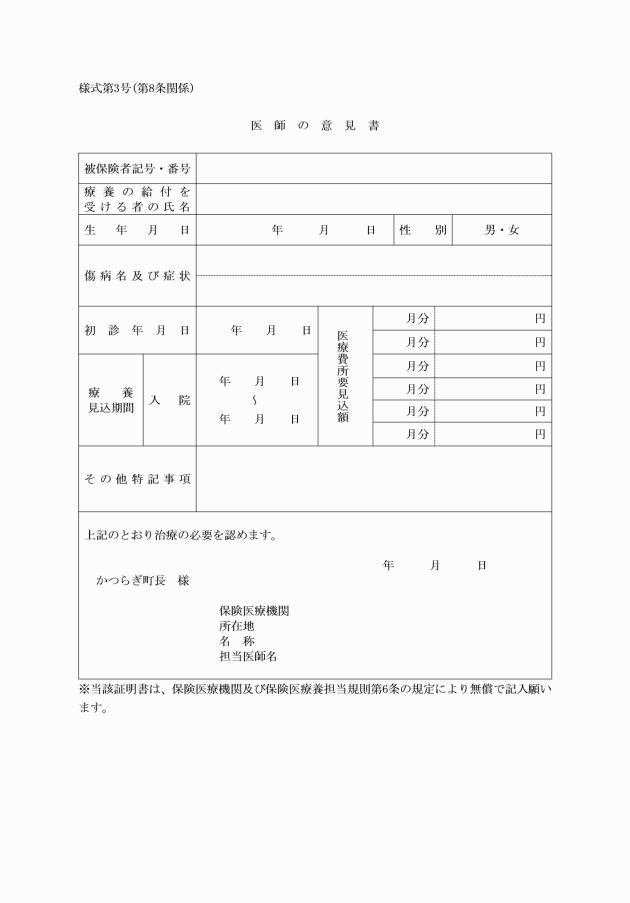

(2) 医師の意見書(様式第3号)

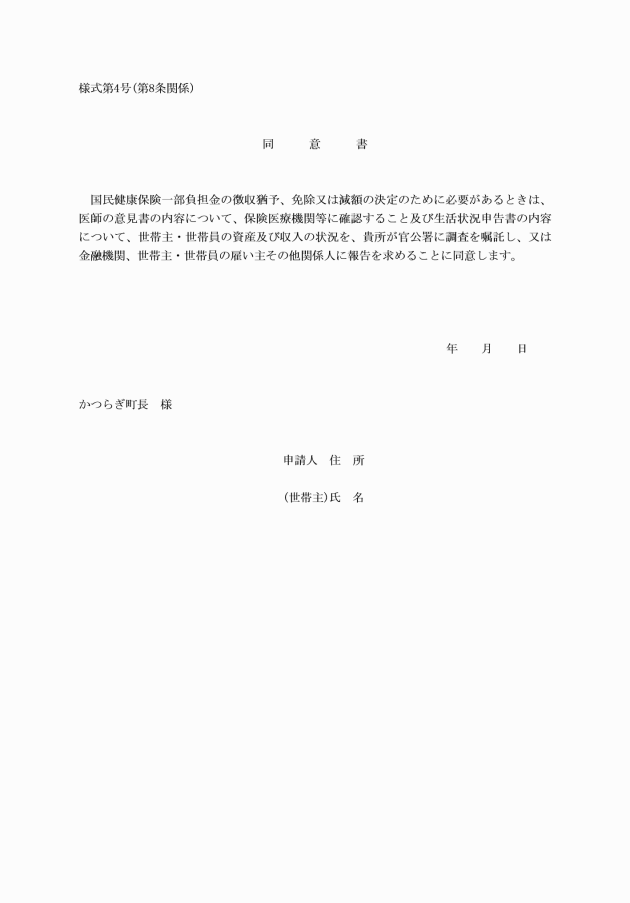

(3) 同意書(様式第4号)

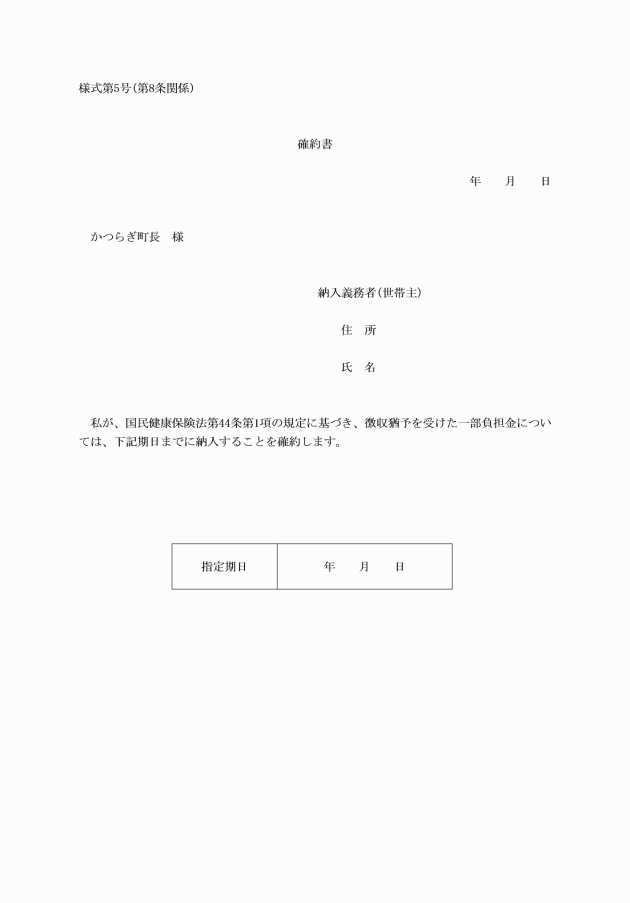

(4) 確約書(様式第5号)

(5) 罹災証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(審査)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条の規定により、世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

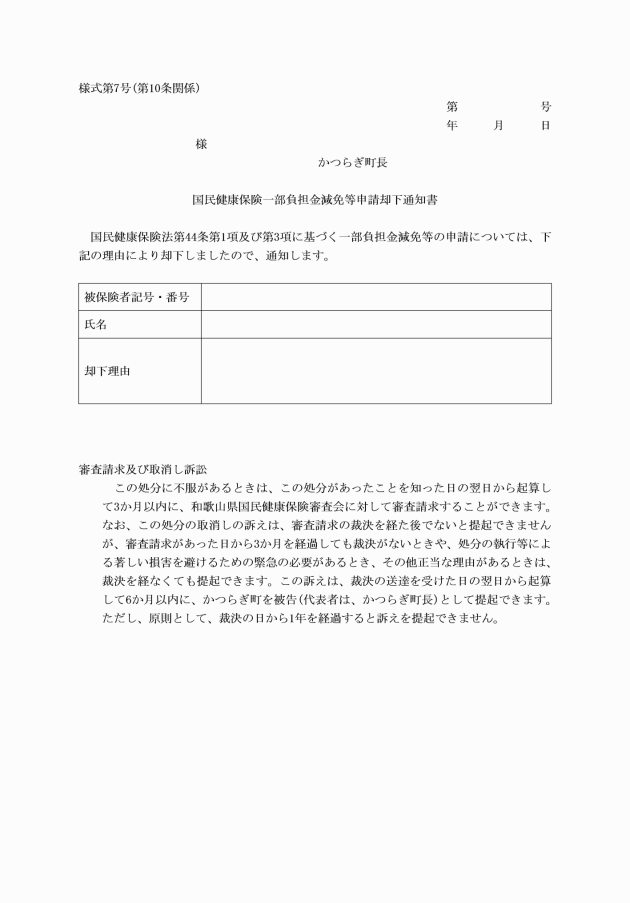

2 町長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認ができないときは、申請を却下することができる。

(証明書の交付)

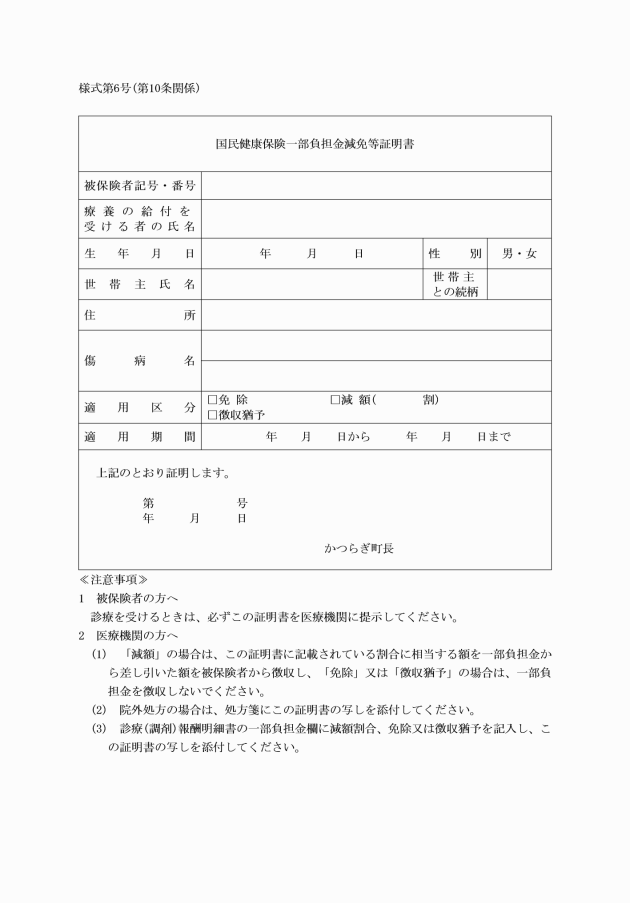

第10条 町長は、審査した結果、法第44条第1項に規定するものであると認めたときは、減額、免除、徴収猶予の別、減額の場合はその割合及び減免等の期間を決定し、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第6号)を世帯主に交付するものとする。

(証明書の提示)

第11条 一部負担金減免等証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けた被保険者は、保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、証明書を提示しなければならない。

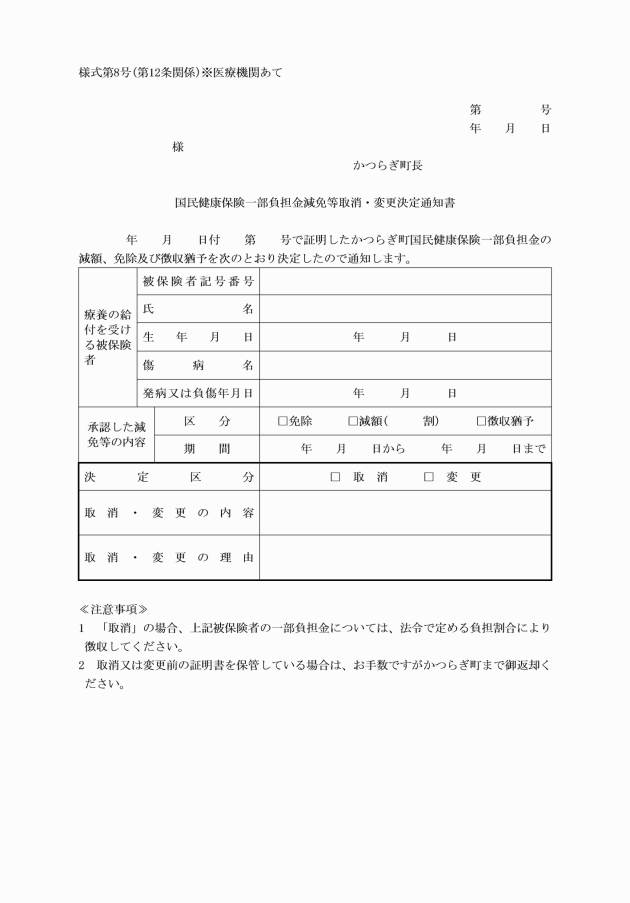

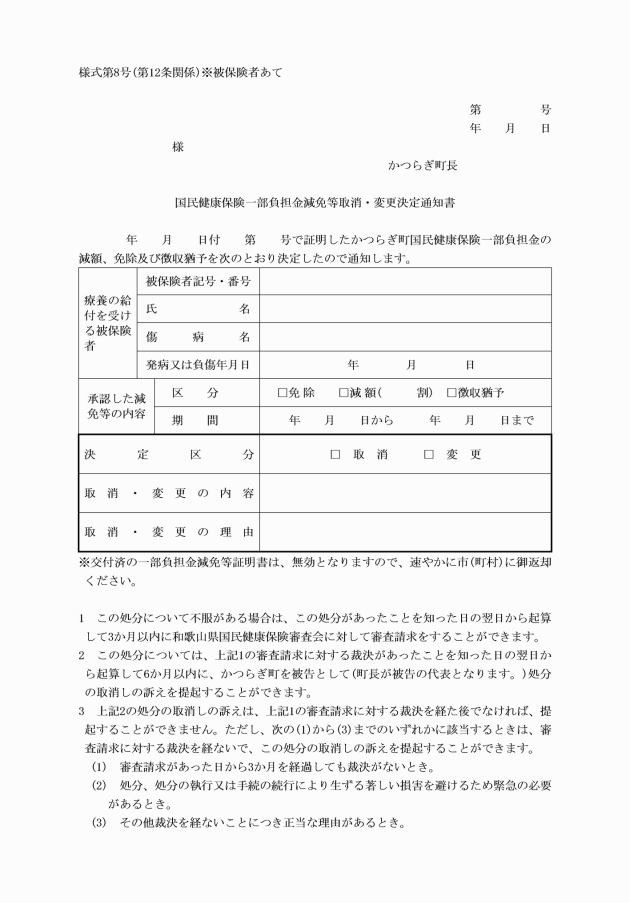

(減免等の取消し及び変更)

第12条 町長は、一部負担金の減免等の措置を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。

(1) 資力その他の事情の変化により、一部負担金の減免等の措置が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正な方法により、一部負担金の減免等の措置を受けたと認められるとき。

(3) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

3 第1項の規定により一部負担金の減免等を取り消された世帯主は、証明書を速やかに町に返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月17日告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年5月13日告示第133号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示の適用の日前に申請された一部負担金の減免等の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(令和5年9月29日告示第324号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月1日告示第273号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

第4条第1項各号に該当する一部負担金の減免等については、次のとおり適用するものとする。

第1 第4条第1項各号に該当する一部負担金の減免等

対象世帯の実収入月額が、次の区分を満たす場合に減免等を行う。

適用区分 | 減免等の割合 |

対象世帯の実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じた額以下である世帯 | 10割 |

対象世帯の実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じた額を超え、1.2を乗じた額以下である世帯 | 8割 |

対象世帯の実収入月額が、基準生活費に1.2を乗じた額を超え、1.3を乗じた額以下である世帯 | 6割 |

対象世帯の実収入月額が、基準生活費に1.4を乗じた額以下である世帯 | 徴収猶予 |

第2 上記の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、一部負担金の減免等を行うことができる。